LA CEIBA DEL INÍRIDA

El desembarcadero del pueblo de Inírida está a orillas de un río con el mismo nombre. Es de aguas con matices oscuros porque no proviene de las montañas andinas, como el Guaviare por ejemplo, sino que ha nacido en el corazón mismo de la selva, producto de la conjunción de miles de caños que lo vuelven un cuerpo de agua de dimensiones gigantescas que sobrepasan la escala humana. Uno es una hormiga bajo charcos de lluvia cuando se enfrenta a su imagen por primera vez.

Se parte desde el puerto, bien madrugados para que rinda el día en uno de los bongos como colonos y nativos le llaman a las embarcaciones de madera hechas de un solo cuerpo, de una sola madera, de un solo árbol. En la popa, aunque nadie que navegue en estos ríos habla de popas y proas sino del “culo” y el “morro” de la embarcación, viene montado un fuera de borda de unos cuarenta caballos. Estos motores, en su mayoría japoneses, que sufren las vicisitudes del calor y la humedad amazónicas son los que ayudan a que la vida en los ríos colombianos sigan siendo las arterias por donde van y vienen todas las mercancías y productos que poblados, fincas y campamentos necesitan para explotar la tierra. Los bongos son muy resistentes, la madera de la que están hechos entra inmediatamente en simbiosis con el agua y por estar hechos casi de una sola pieza no necesitan de mucho calafateado, aunque de vez en cuando a mitad de camino haya necesidad de untar un poco de brea en pequeñas filtraciones para evitar que entre tanta agua. Son embarcaciones alargadísimas, de hasta diez o doce metros y no más anchas que lo que dan los brazos extendidos.

Una vez en este bongo, la primera tarea consiste en achicar el agua que se encuentra dentro. Siempre hay un charco, producto de la lluvia y filtraciones, que se convierte con el tiempo en agua nauseabunda y turbia donde la gente evita pisar por tratarse de la legendaria causa del sabañón en los pies. Cuando el motorista o el ayudante terminan de menguar esta agua, se comparte el espacio y la vida con los plátanos, yucas, productos plásticos, gallinas, ollas, canaletes y maletas de los que viajan: “parientes” y “colonos” que llevan puestas cachuchas o sombreros junto a una señora que lleva sombrilla para no sucumbir ante cinco o seis horas de sol sobre la cabeza. El ritual del viaje avanza con una dura lucha del motorista para encender el cacharro japonés. Es una operación milimétrica entre el paso a través de la bomba de gasolina desde un tanque plástico rojo, el accionar del choke y la sacada de la polea que le da el inicio al motor. Arranca uno lentamente, con el ímpetu de navegar en las aguas calmas, sensación que se ve aguada con el paso obligado por la balsa de la capitanía para informar destino, pasajeros y carga que salen del puerto. Continúa el viaje.

Las “autopistas” de la Orinoquia-Amazonia, como suelen llamarlas los románticos técnicos del interior, son de una tremenda crueldad natural contra la impaciencia de los humanos. Tienen meandros con curvas tan pronunciadas que se tiene la certeza que el bongo se encuentra a unos cuantos metros del otro lado de una curva que se remontó hace cinco o diez minutos. La gente del interior puede sospechar sobre este vaivén desde antes de llegar pues se entiende la hidrografía de curvas pronunciadas que discurren por la selva desde la ventana de un avión. Los ríos que nacen en los Andes son aún más pronunciados pues cargan muchísimos más sedimentos que erosionan poco a poco las orillas con el vaivén del planeta tierra entero, causante verdadero de las curvaturas de todos los ríos existentes.

En el río no hay señalizaciones pero hay señales, todo depende del profundo conocimiento del motorista y su ayudante que se ubica en el morro para mirar atentamente la corriente y evitar en el verano “trambucar” con algún banco de arena oculto. No hay avisos, no hay convenciones, boyas o en especial luces para navegar. Algo que caí en cuenta cuando un austriaco, experto en navegación fluvial en el Danubio y que viajaba alguna vez en un planchón hacia Iquitos, me comentó que el sistema de luces de estas grandes embarcaciones “no sigue la convención internacional de luces rojas y blancas para indicar su dirección de avance en la noche”, otra lánguida opinión jamás pedida en estas tierras americanas pero útil para dilucidar con mayor asombro la navegación en bongo por el Inírida y los ríos colombianos.

Pasan unas tres horas para andar cincuenta kilómetros río arriba que en realidad, en este tramo, va para abajo al sur como pasa cuando se navega en el Magdalena en la misma dirección; es difícil desligarse de la idea cartográfica europea donde el sur siempre está abajo. A la vuelta de un meandro aparece imponente, muy por encima de los otros árboles y a una buena distancia de la margen izquierda del río la legendaria “Ceiba” que para las convenciones humanas de estas latitudes indica más o menos la mitad del camino entre Inírida y El Remanso, comunidad indígena ubicada en las faldas de Mavecure donde a pocos kilómetros parten tractores que conectan con la cuenca amazónica del río Guainía. Este árbol, grande, alto y de unas raíces tan pronunciadas que se podrían techar para poner un refugio en su base es un marcador del paso de los humanos hacia abajo o arriba del río. Una ceiba que muy pocos han tocado, que queda en medio de una densa mata de monte protegida de los foráneos. Un árbol que sin saberlo presta un servicio a esos navegantes diminutos que pasan camino a sus asuntos terrenales. Un solo árbol que determina, en medio de millones de otros árboles, las cambiantes convenciones humanas sobre el tiempo y el espacio. La Ceiba inamovible es la que marca la distancia, el paso del tiempo y la relación de paciencia-impaciencia cuando se hace el viaje. Se pasa por ella y se le observa con reverencia mientras nos recuerda en cierto sentido la finitud e ínfima existencia humana frente a un árbol que se antoja casi eterno. Un niño agita la mano despidiéndose de ella mientras desaparece con la siguiente curva. Seguramente su mamá le habla sobre las ánimas que habitan el monte. Sigue el bongo avanzando, no será la última vez que se encuentren en el camino estas dos maderas.

|

| La llegada en bongo a los cerros de Mavecure. Foto de Felipe Suárez, 2024. IG: @felipesuarezh |

|

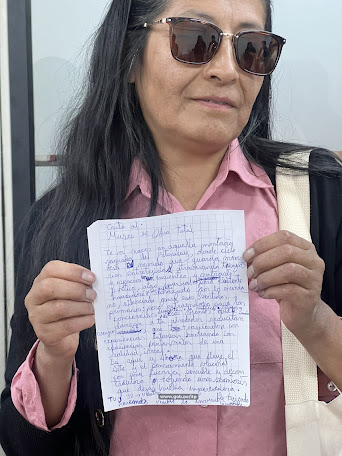

| Una ceiba del Inírida. Foto de Felipe Suárez, 2024. IG: @felipesuarezh |

Comments

Post a Comment